Was ist Coaching? - Erläuterung, Definition und Darlegung nach der Hamburger Schule

Als eigenständiges Erklärungssystem von Coaching grenzt sich die Hamburger Schule bewusst von anderen Erklärungssystemen ab. Das bedeutet auch das bewusste Verwenden und das bewusste Ausgrenzen von Begriffen, die nicht der Axiomatik der Hamburger Schule entsprechen.

Begriffsdefinitionen, die in einem alltagssprachlichen Verwendungsverständnis dieser Begriffe zu "Irritationen" führen, werden im Sinne eines Lehrdogmas nicht verwendet. Dazu zählen insbesondere die Begriffe: Rat, Ratschlag, raten, Beratung, beraten, vermitteln, Tipps, Rolle, Rolle ausfüllen, Rolle einnehmen und vergleichbare, lösungvorwegnehmende (Lösung antizipierende) Formulierungen.

Begriffe, die in der Methodik bestehender Coachausbildungen insbesondere den Modellen der Psychotherapie, der Transaktionsanalyse (TA), dem Neurolinguistischen Programmieren (NLP) entnommen sind, werden im Sprachgebrauch der Hamburger Schule nicht verwandt bzw. sollen, um "Übertragungen" auszuschließen, nicht verwandt werden.

Die Hamburger Schule unterscheidet sich von anderen Coachingverständnissen insbesondere durch:

- das Basieren allen Handelns auf einer Theorie.

- das Verständnis von Coaching als wertegedeuteten Kontext.

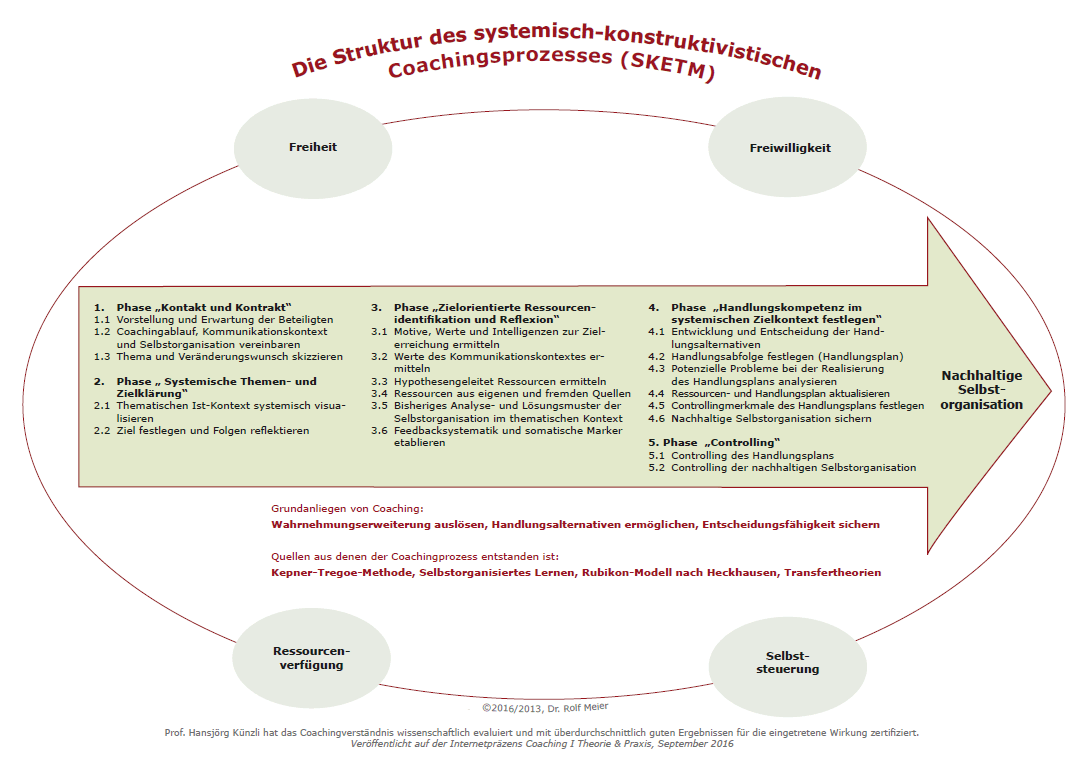

- die Formulierung der Wirkungserwartung (des Coachingansatzes) beschrieben durch die nachhaltige Selbstlernkonzeption, den 4 Werten (Freiheit, Freiwilligkeit, Ressourcenverfügung, Selbststeuerung) und den 3 Anliegen (Entscheidungsfähigkeit, Wahrnehmungserweiterung, Handlungsalternativen) von Coaching.

- durch einen klar definierten und aus dem Rubikon-Modell (Heckhausen), dem Handlungslernen, den Transfertheorien und der Kepner-Tregoe-Methode hergeleiteten Coachingprozess.

- durch die Betonung des Konstruktivismus in der Bedeutung, dass der Coachee sich mittels angebotener oder vorhandener abstrakter Strukturen innerhalb von Kontexten selbst bewertet, anstatt einer Bewertung durch den Coach zu folgen.

- durch die ausschließliche Verantwortung des Coachs für die strukturelle Abfolge eines klar definierten Coachingprozesses.

- durch das Angebot einer wissenschaftsbasierten Axiomatik für den Kontext Coaching.

- durch Reflexionsangebote auf Abstraktionsebene statt auf Handlungsebene.

- durch Hypothesenbildung des Coachs anhand wissenschaftlich überprüfbarer Theorien, Modelle und Axiomen.

- durch das Denken in Kontexten, was beinhaltet, dass Menschen keine Systeme deuten, sondern, was sie selbst (systemisch: das Zusammengesetze) als zu einem Thema gehörig und in Verbindung stehend identifizieren.

- die Betonung des Persönlichkeitsrechts aus dem sich die freie Entfaltung der Persönlichkeit herleitet.